04 紫外線(UV)照射装置の基礎

被照射物(ワーク)の温度上昇について

UVランプの場合

UVランプは紫外線だけでなく、可視光線や赤外線も放射しているため、UVランプから発せられた光を直接ワークに照射し続けるとワークの温度が上昇していきます。特に赤外線はワークの温度上昇を引き起こす主な要因となっています。

ワークへの温度上昇を抑えるためには、プロセスに必要な光のみを反射させワークへ照射するダイクロイックミラーや、赤外線(熱線)を透過させ可視光線や紫外線のみを反射させてワークへ照射するコールドミラー、紫外線や可視光線を透過させ、赤外線(熱線)のみをカットする熱線カットフィルター、特定の波長のみを透過させるバンドパスフィルターなどを配置することにより、ワー クへの温度上昇を抑えることが出来ます。

また、ミラーやフィルター以外にも、ワークの周囲に冷却用のエアを吹き付け表面温度を下げる、ワークを保持する基板やテーブルの裏面などにチラーを導入する、などが考えられます。

また、硬化などに必要なUV照射量に対してランプ出力が高い場合は、UVの照射時間を短くする、ワークとの距離を離す、ランプの出力を最適化する、などを検討する必要があります。

UV-LEDの場合

UV-LEDは先述したUVランプとは異なり出力波長が限定された単一波長のため、他の波長によるワークへの熱の影響はありません。

ただし、UV-LEDは正孔と電子が再結合する際に発生するエネルギーを利用して発光しているため、光に変換されなかったエネルギーは熱となっています。高出力のUV-LEDを使用している場合や、多くのUV-LEDを発光させた場合、その熱が輻射熱としてワークへ伝わりワークの温度上昇を引き起こす可能性があります。

また、照射波長を吸収する材質のワークや、レジスト内の光開始剤もUVを吸収するため、ワークの温度上昇の一因と考えられます。

ワークの温度上昇を抑えるためには、UVランプと同様に、ワークの周囲に冷却用のエアを吹き付け表温度を下げる、ワークを保持する基板やテーブルの裏面などにチラーを導入する、などが考えられます。

ワークへの温度上昇に対し、UVランプ・UV-LEDどちらが優れているか

例えば波長365nmのUV-LED光源の光と、バンドパスフィルターなどで365nmのみの波長を取り出したUVランプ光を、どちらも同じ強度でワークに照射した場合、ワーク自体が受けるエネルギー量は変わらないため、ワークの温度上昇率に変化は無いと考えられます。

紫外線(UV)照射装置のアプリケーション

最後に、当社の代表的な紫外線(UV)照射装置のアプリケーションについて紹介します。

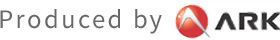

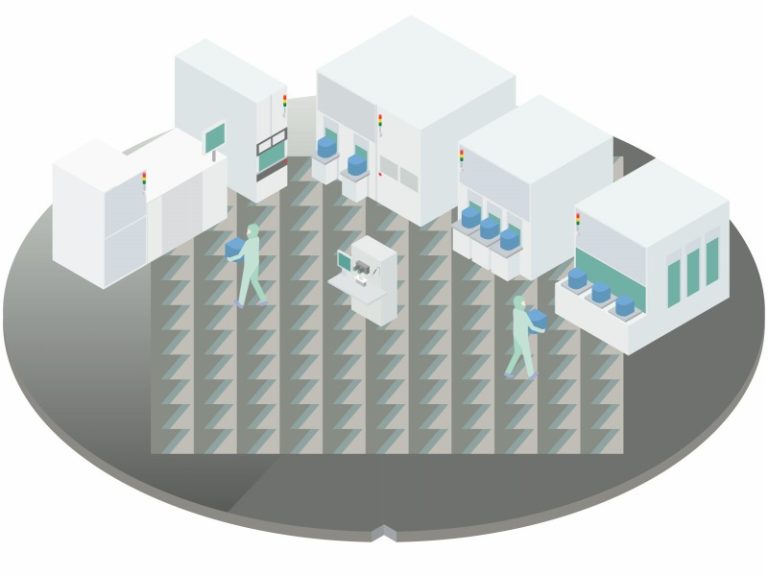

半導体ウエハ用紫外線(UV)オゾン洗浄装置

半導体ウエハの洗浄用途で、UV照射装置が用いられています。UVを照射することでオゾンを生成し、オゾンによりウエハ表面の有機物を除去します。半導体ウエハ用UVオゾン洗浄装置は試作・開発用、量産用があります。試作・開発用は半自動で生産能力が低く、量産用は自動機となります。

コーターデベロッパ用紫外線(UV)照射装置

半導体製造装置のコータデベロッパとは、フォトレジストの塗布と現像を行う装置です。シリコンウエハにレジストをスピンコートした際に発生するウエハ周辺部の不要レジストを除去するために、UV(紫外線)照射装置が用いられています。

ステッパー用紫外線(UV)照射装置

ステッパーとは、半導体・液晶製造ラインで使用される投影露光装置です。ステップアンドリピート方式で露光を行い、本露光用とレチクル位置合わせ用としてUV(紫外線)照射装置が使用されています。

一般的には、本露光の光源としてUVランプが使用され、その光源からファイバーでUV光を導光させレチクルの位置合わせ用の照明として兼用されています。

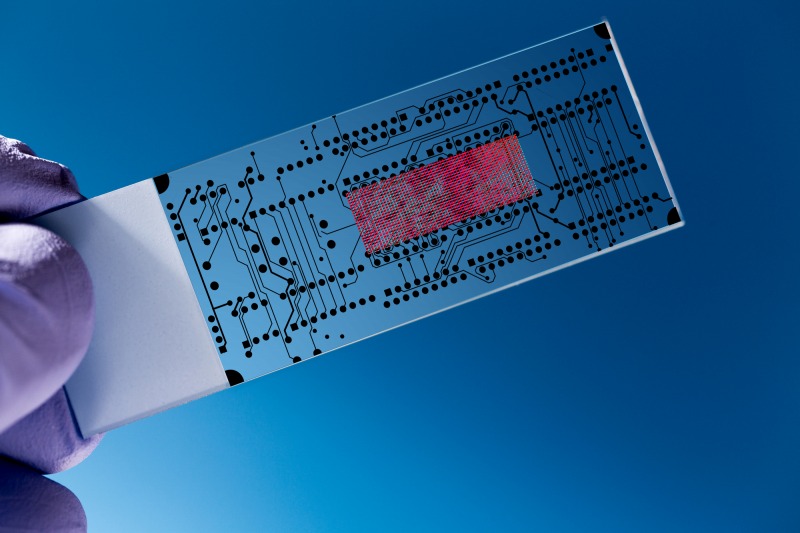

MEMS露光装置用紫外線(UV)照射装置

MEMSとはMicro Electro Mechanical Systemsの略で、シリコン基板・ガラス基板・有機材料などにセンサ・アクチュエータ・電子回路等をまとめて、多様な機能を集積化したデバイスのことを言います。

MEMS製造には一般的な半導体製造用露光装置ではなく、三次元の微細構造体を製作できるMEMS用露光装置が必要となります。その露光装置にUV光源装置が用いられています。

ウイルス抑制・除菌装置用UV照射装置

商業施設や病院などで使用されるウイルス抑制・除菌装置用としてUV照射装置が使用されます。UVを照射することで、ウイルスや細菌のDNA/RNA構造が破壊されるため、ウイルス抑制・除菌が可能になります。

UV-Cを用いて除菌効果を持たせる他、UV-Aと光触媒により、除菌+脱臭効果をもつ装置もあります。

脱臭・消臭器用UV照射装置

注射針 樹脂・金属接合用UV照射装置

注射針製造工程において、PC(ポリカーボネート)と金属の接合用途として、UV照射装置が用いられています。PCは紫外線を吸収し劣化の懸念があるため、照射角度や出力など、最適化が必要になります。 照射ヘッドについては、スポット型・ライン型の双方が、仕様に応じて用いられます。

UV水除菌装置

水の除菌装置には、UV照射装置が搭載されています。水除菌装置の用途は、上下水道、飲料、ボイラー水など様々です。220nm程度の深紫外線領域のUVが用いられており、水銀ランプを光源にすることが一般的です。

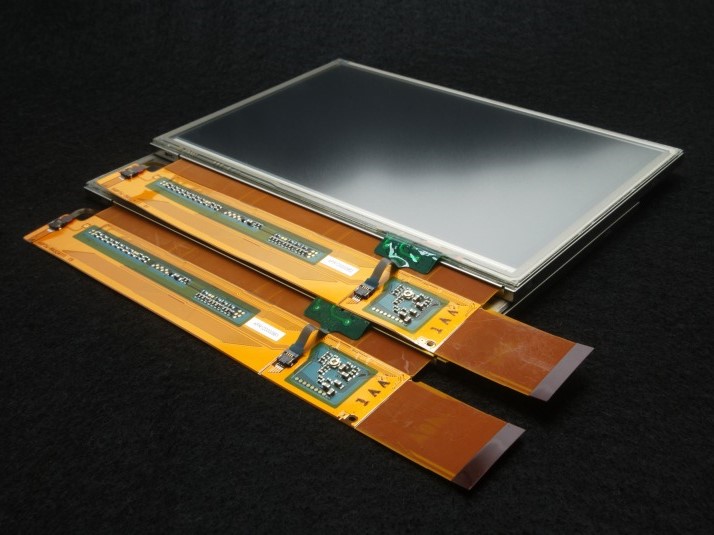

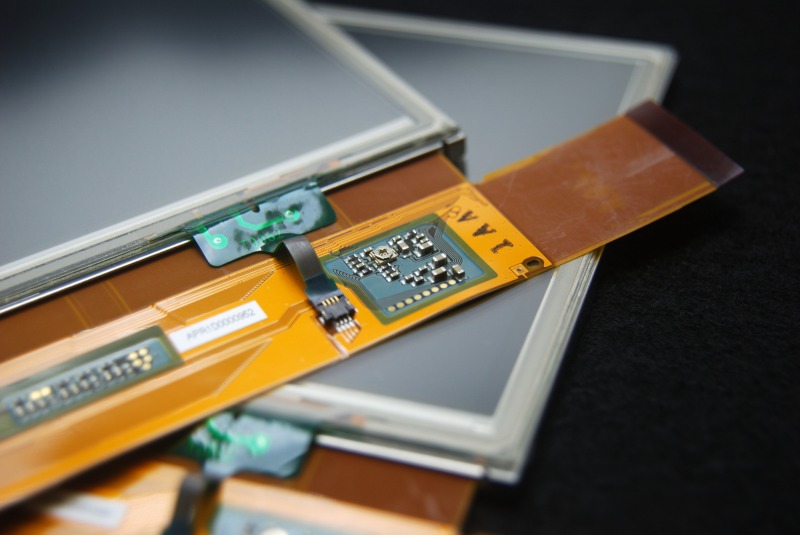

FPD露光装置用紫外線(UV)照射装置

FPD(フラットパネルディスプレイ)露光装置とは、液晶パネル・有機ELパネルなど、小型から大型デバイス用ディスプレイを製造する際に、ガラス基板に画素回路を形成するための装置となります。 FPD露光装置の中で、レジストをスピンコートした際に発生する、液晶パネル周辺部の不要レジストを除去するために、UV(紫外線)照射装置が用いられています。

FPD用紫外線(UV)オゾン洗浄装置

FPDを洗浄する場合、エキシマ光を利用した洗浄、大気圧プラズマを応用した洗浄がありますが、UVを用いたオゾン洗浄がなされる場合もあります。UV光源としては水銀ランプが用いられ、オゾンによりFPD表面の有機物を除去します。

UV乾燥機用照射装置

印刷用UVインキについて、硬化させるためにUV乾燥機が用いられており、UV乾燥機にはその名の通り、UV光源が搭載されています。

求める波長や用途によっては、メタルハライドランプ、キセノンランプが用いられています。

水道管補修用紫外線(UV)照射

木工コーティング材硬化用UV照射装置

住宅のフローリング・家具・ドアなどの木工製品について、耐摩耗性や耐薬品性を付加するためにコーティング材が塗布され、硬化させるためにUV照射装置が用いられています。材料の加工段階でコーティング・硬化される場合もあれば、住宅のフローリングのように材料が敷かれたとあとに、塗布・硬化される場合もあります。

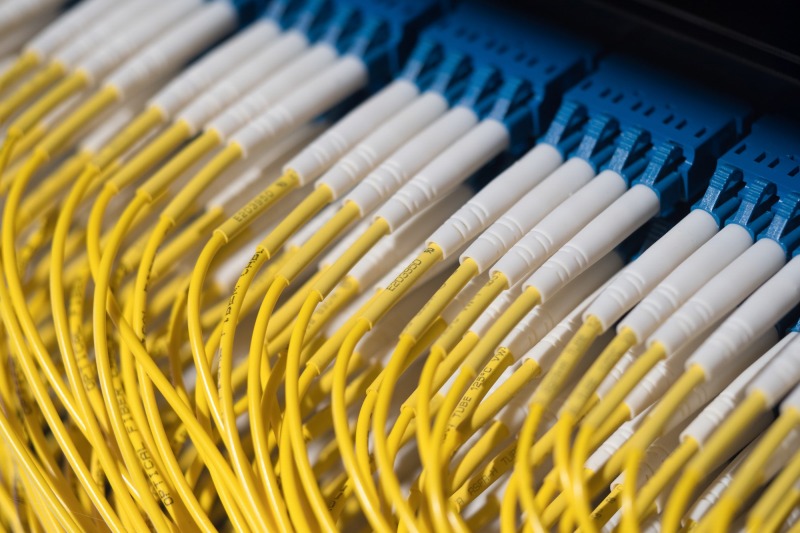

光ファイバーコーティング材硬化用UV照射装置

光ファイバーの保護や強度の向上を目的にコーティング材が塗布され、コーティング材の硬化にUV照射装置が使用されます。

コーティング材によって用いられる波長は異なります。複数波長の照射が必要な場合が多く、光源としてメタルハライドランプや高圧水銀ランプが使用されます。ただし、254nm、365nmなどの単一波長で硬化が可能なコーティング材もあり、その場合には光源としてUV-LEDを使用することも可能です。

光ファイバー・コネクタ接続用UV照射装置

光ファイバーとコネクタを接続する際、UVにて硬化する接着剤を用います。接着剤の種類によって対象となる波長は異なりますが、254nmや365nmの波長が一般的です。

コネクタ形状や材質によっては、UV-LEDを光源とすることが出来ますが、左記の制約によりUVランプを光源とすることが多くなっています。

表面コート剤硬化用UV照射装置

車の塗装やコーティング、パテなどの硬化用途でUV照射装置が用いられています。

表面コート剤硬化装置は、基本的にはハンドツールであり人手にて作業を行います。

表面コート剤硬化装置のUV光源には、一般的にUVランプが用いられていますが、UV-LEDへの置き換えが検討されています。UV-LEDの置き換えにより待機時間(立ち上がり)と発熱の改善、Hgレス等が実現できます。

関連記事

-

04 紫外線(UV)照射装置の基礎

紫外線照射装置(UV照射装置)の選び方

半導体製造や工業用途で使用される紫外線照射装置(UV照射装置)の光源は、主にUVランプとUV-LEDの2つに大別されます。紫外線(UV)照射装置の導入を検討する際には、対象物へ効率よくUVを照射するためにいくつか抑えておくポイントがあります。 ...詳しくはこちら

-

04 紫外線(UV)照射装置の基礎

紫外線強度(照度)と距離、照射エリアの関係性とは

点光源による紫外線の強度(照度)は光と同様に、光源からの距離を離していくと強度は急激に低下していきます。これは「逆2乗の法則」と呼ばれる現象で、紫外線強度が光源からの距離の2乗に反比例して減衰していきます。 例えば、光源からの距離が2倍になると紫外線強度は4分の1になり、距...詳しくはこちら

-

04 紫外線(UV)照射装置の基礎

被照射物(ワーク)の温度上昇について

UVランプの場合 UVランプは紫外線だけでなく、可視光線や赤外線も放射しているため、UVランプから発せられた光を直接ワークに照射し続けるとワークの温度が上昇していきます。特に赤外線はワークの温度上昇を引き起こす主な要因となっています。 ワークへの温度上昇を抑えるために...詳しくはこちら